Auteur : amisdemollans.fr

Vous avez dit réchauffement climatique ?

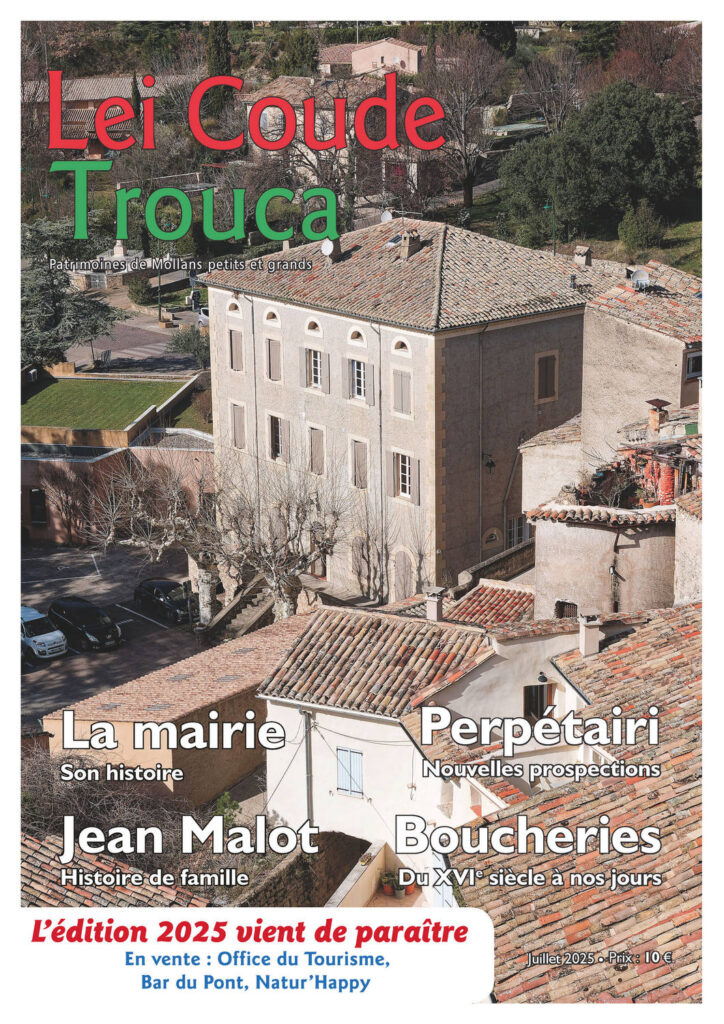

Lei Coude Trouca ont 24 ans !

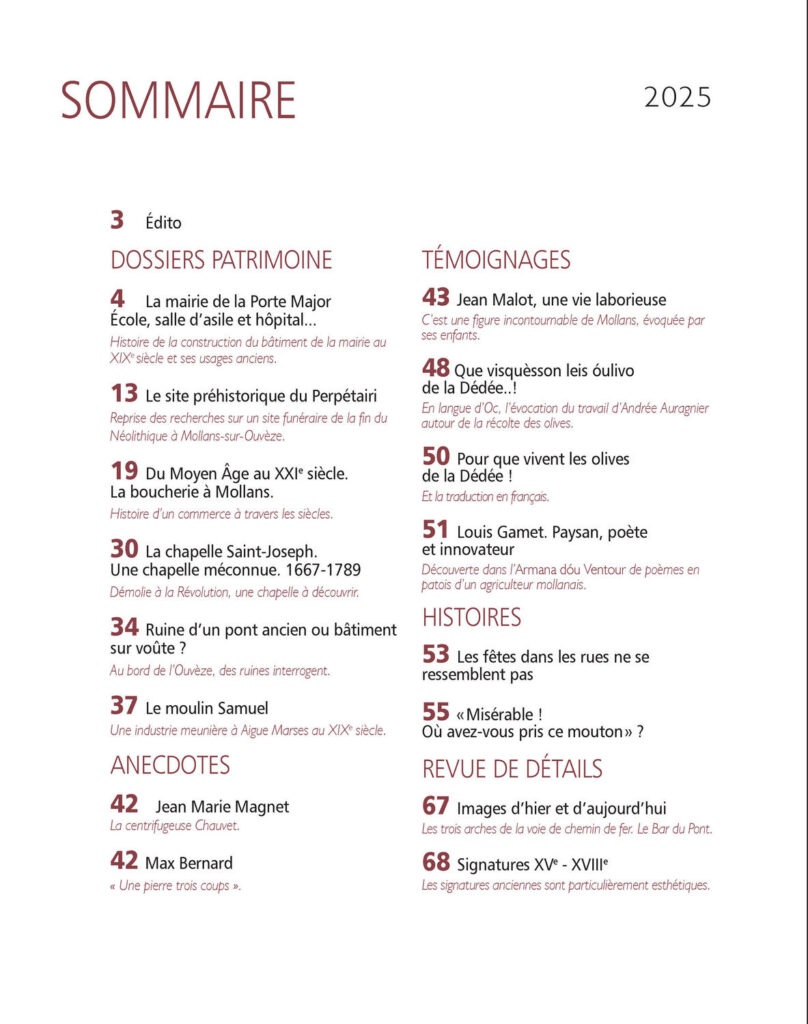

Créés en 1974, les Amis de Mollans ont toujours essayé, pas toujours avec succès, de partager leur passion pour le patrimoine et les archives locales. Témoin ce premier numéro d’un petit bulletin de deux pages lancé en 2002 : Lei Coude Trouca. Titre repris 20 ans plus tard dans la revue que tout mollanais connait ! Pour le souvenir, nous allons publier sur ce blog les quelques exemplaires que les mutations des formats informatiques ont épargné.

Nostalgie…

C’était comment avant ?

L’intelligence artificielle nous permet de délirer un peu et d’imaginer les temps anciens quand la soldatesque circulait dans les rues de Mollans pour rejoindre la Citadelle, lieu d’hébergement des troupes.

La plaque de rue et le luminaire nous ramènent à la réalité. Mais c’est bien essayé !

Image générée sur le site DeeVid Ai.

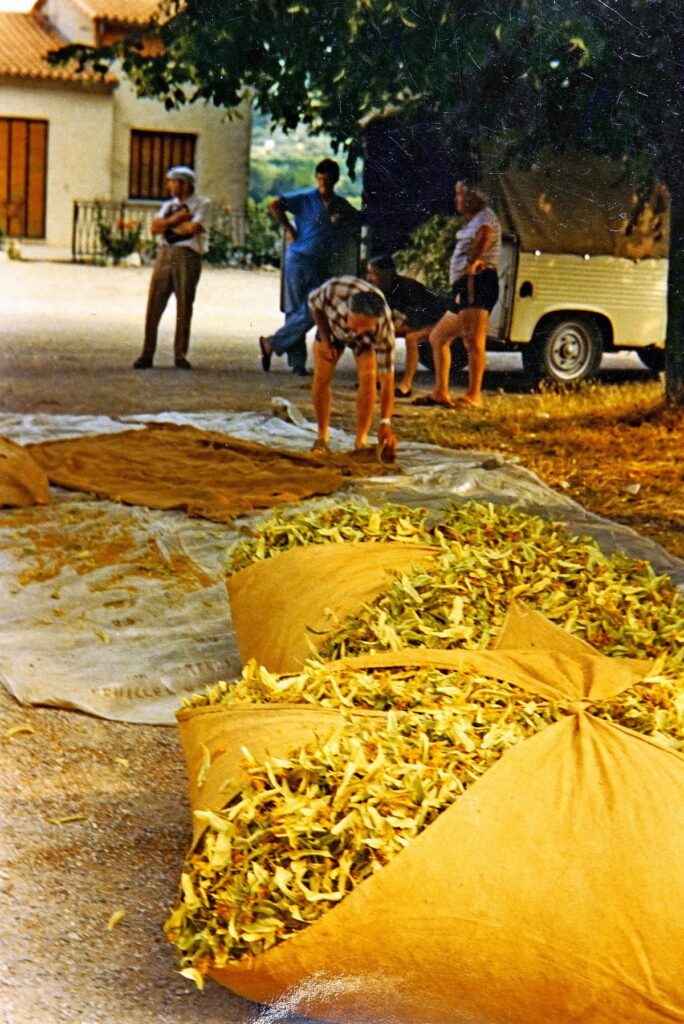

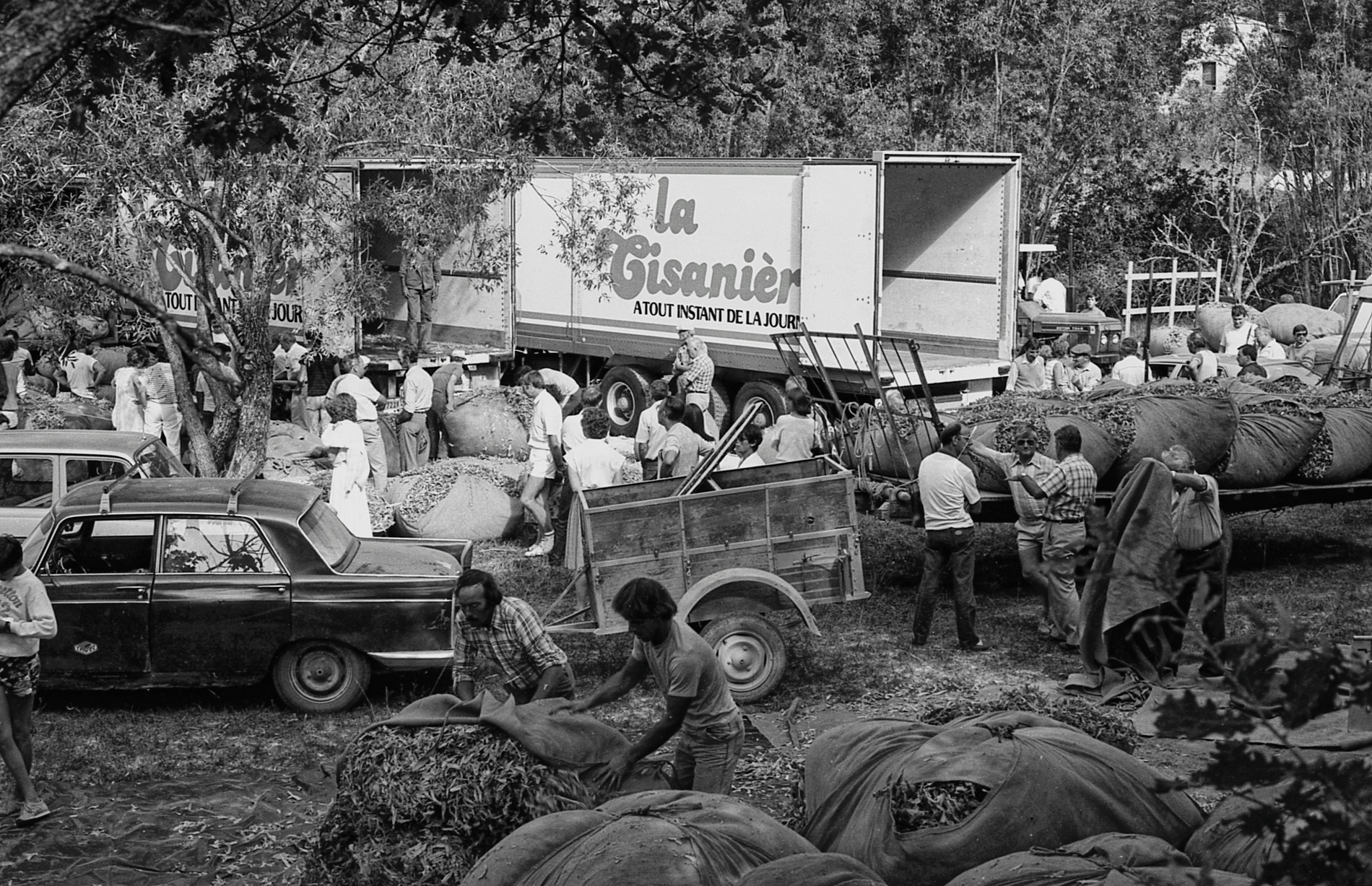

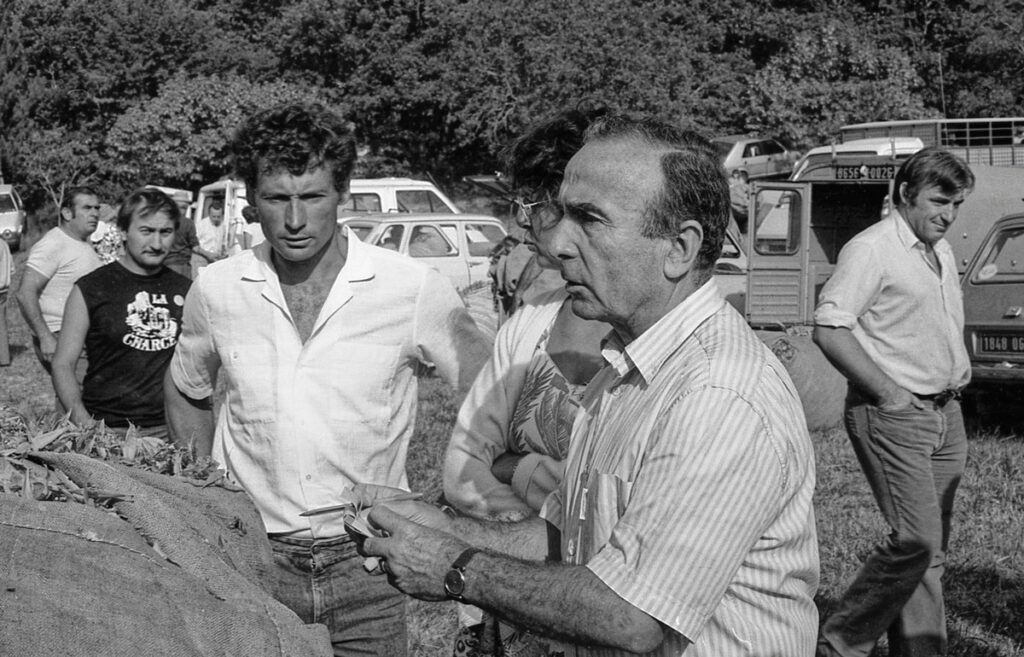

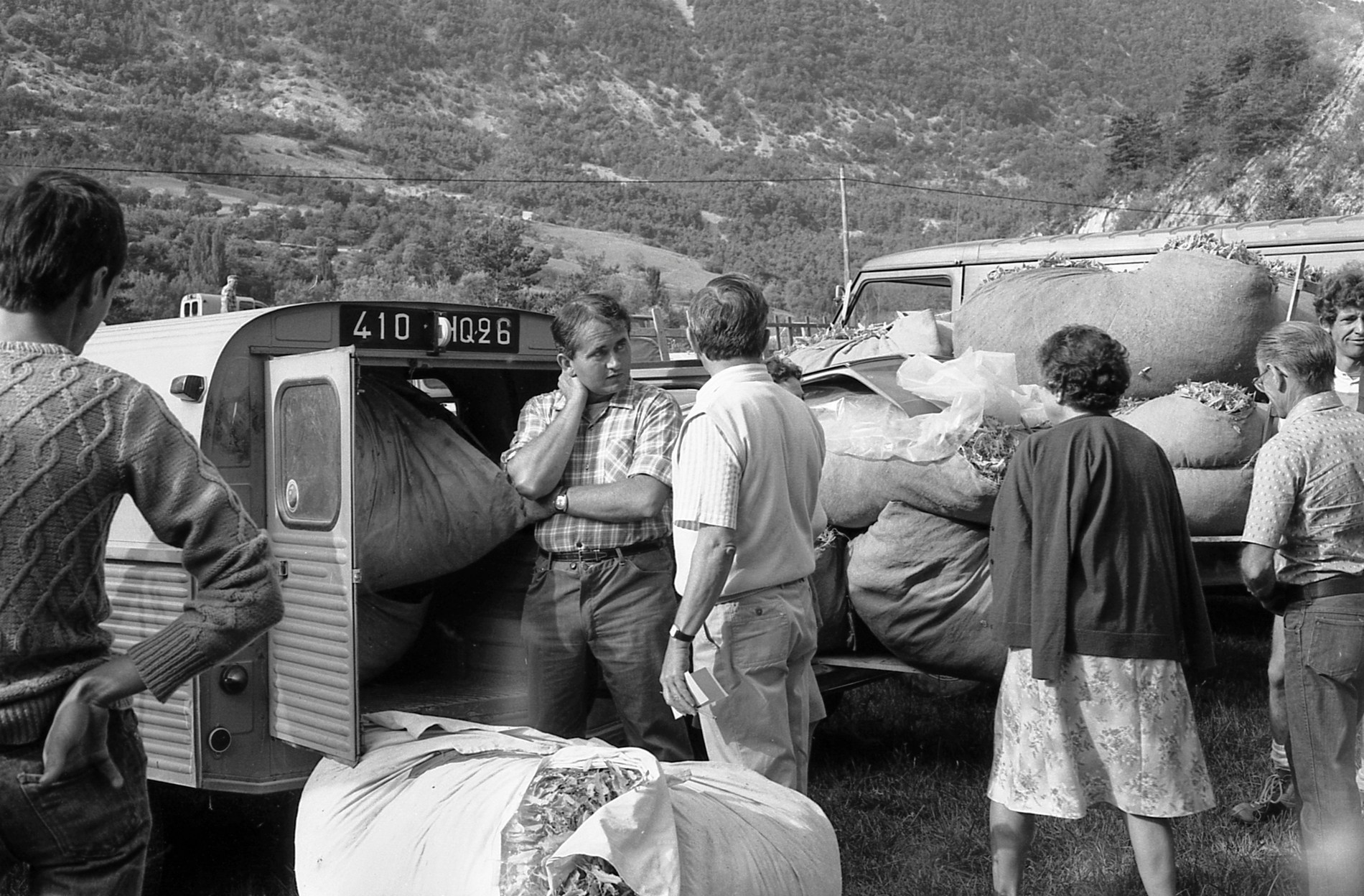

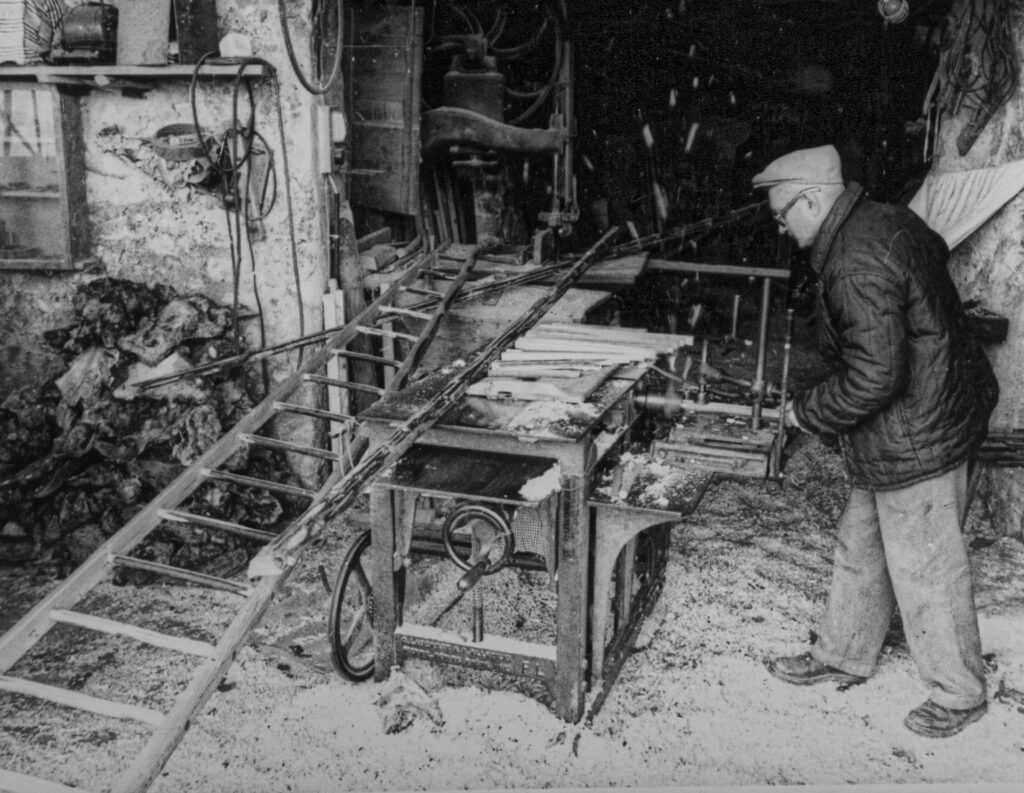

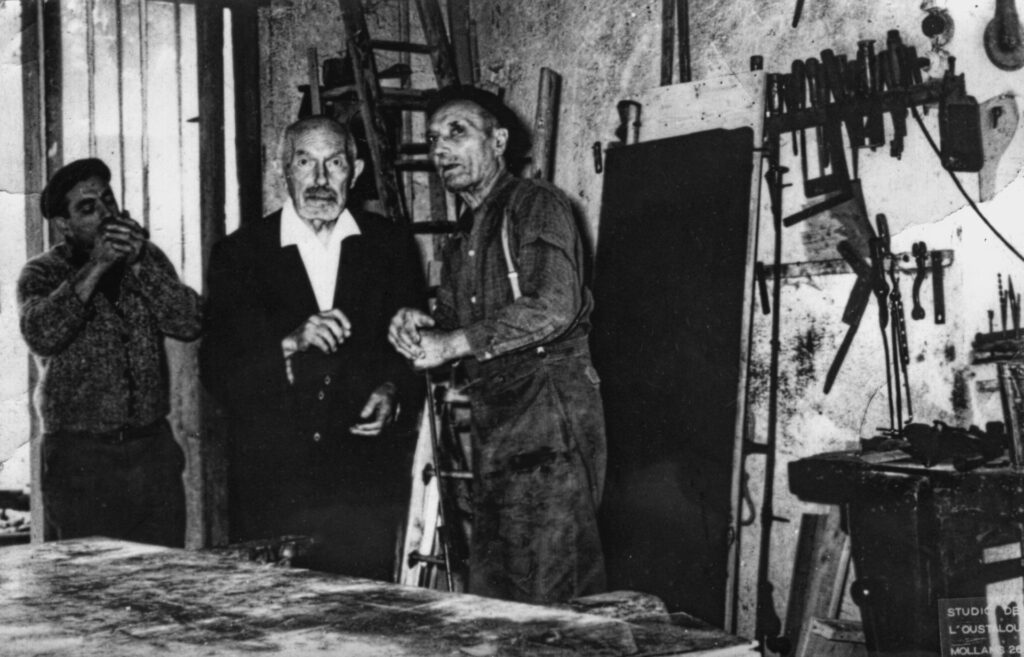

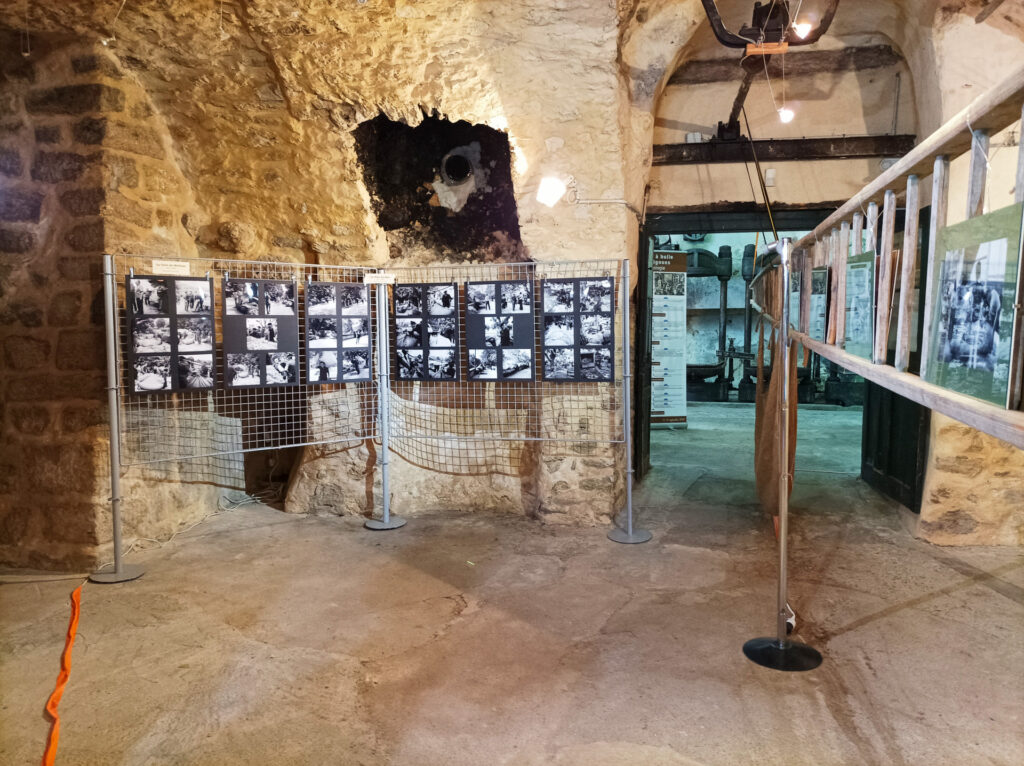

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.