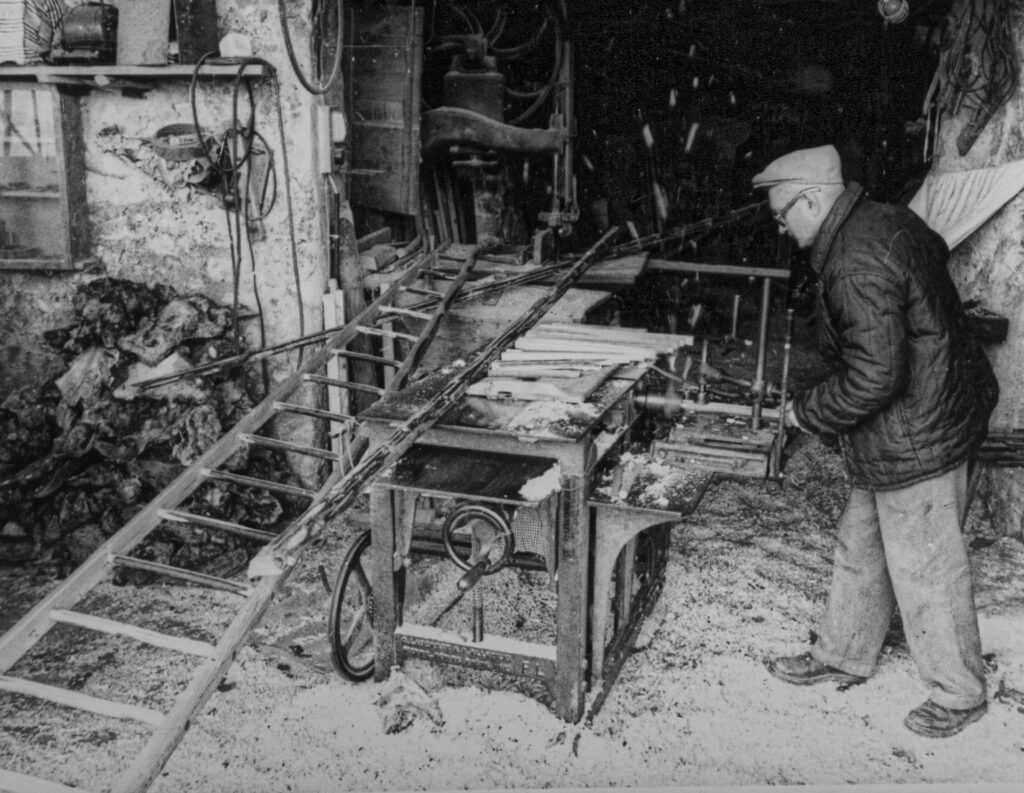

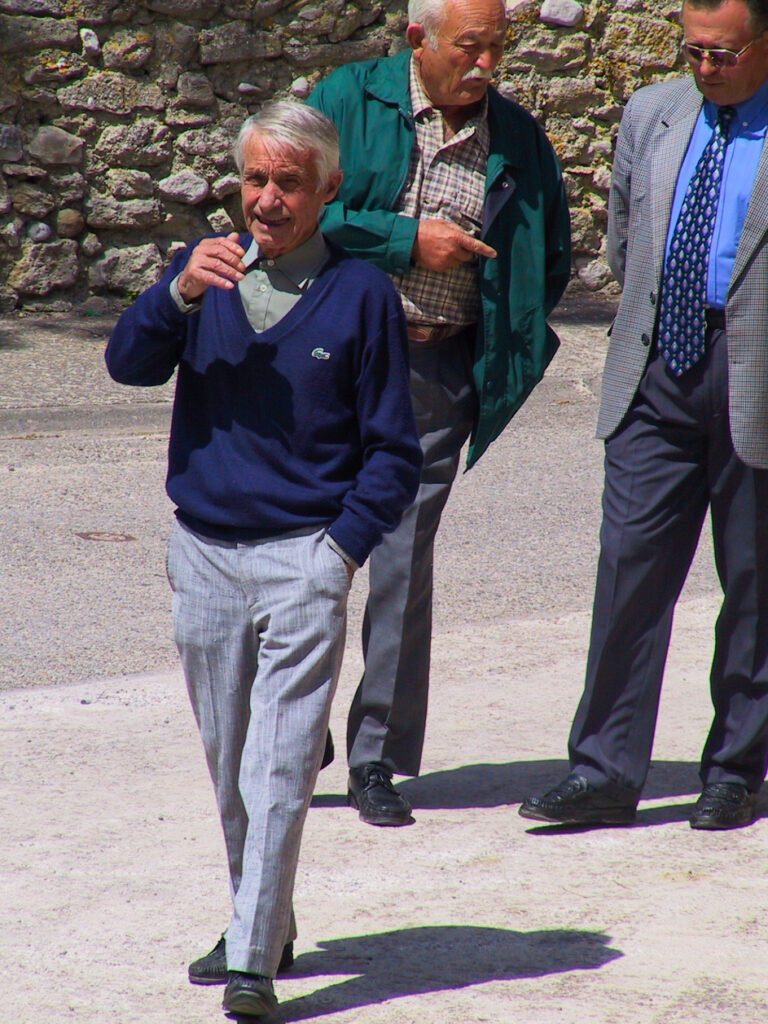

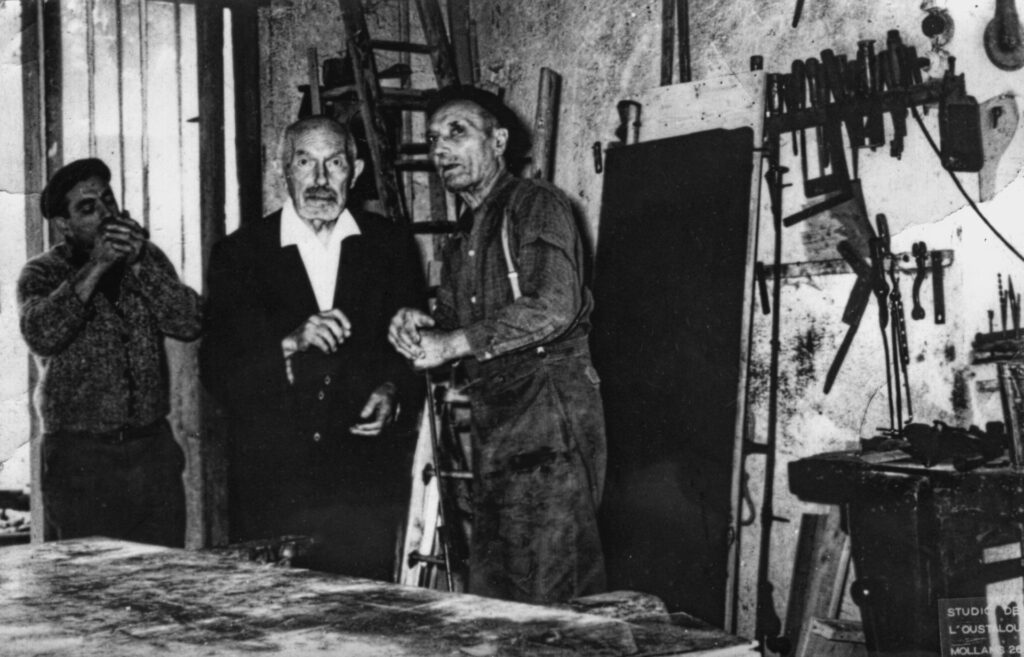

Fustier : le métier original d’un homme original

En 2007, sous la plume de Daniel Rolland-Roche, nous avions publié une évocation d’un personnage haut en couleur de Mollans : Riri Girousse.

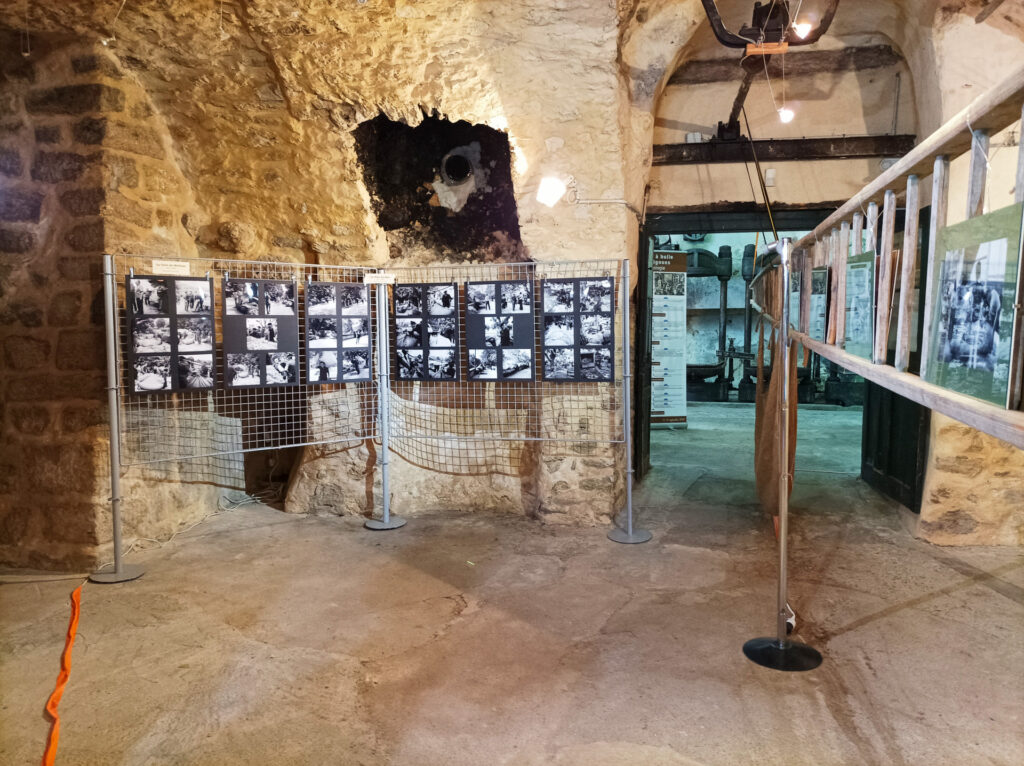

C’est cet article (n° 7 de Mémoire d’Ouvèze) que nous vous proposons de redécouvrir à l’occasion de la foire des cocos du 17 août. À l’époque le noir & blanc dans les publications associatives était de mise.

Signes du ciel

NOTRE-DAME LA BLANCHE

Plusieurs interventions divines ont accompagné la construction des chapelles de Mollans. La plus ancienne, que nous rapporte l’abbé Vincent dans sa Notice historique, est l’apparition, en 1640, de Pierre d’Urre à une pauvre paysanne, Louise Landon. Décédé dix-huit ans plus tôt, il lui serait apparu « avec un visage couvert de poussière et le corps enveloppé d’un linceul en lambeaux » ; et l’âme tourmentée du seigneur de Mollans suppliait la jeune paysanne de faire reconstruire la chapelle Sainte-Marie, détruite par les huguenots.

Quelques mortalités d’animaux domestiques plus tard et l’avis favorable de Joseph-Marie de Suarez, évêque de Vaison, en poche, rien ne s’opposa plus alors à la reconstruction de l’édifice qui prit le nom de Notre-Dame la Blanche.

NOTRE-DAME DES ANGES

Une seconde intervention divine nous est également rapportée par l’abbé Vincent :

cette fois-ci, c’est la Vierge, ou du moins son image, qui joua à cache-cache avec les

Mollanais. Une image de Marie avait été en effet placée en bordure du Toulourenc,

dans la niche d’un oratoire. À la stupéfaction de tous, l’image vénérée se trouva un

beau matin accrochée sur un rocher voisin. On remit l’image à sa place. Le « miracle » se reproduisit plusieurs fois, déplaçant l’image pieuse, malgré des surveillances attentives, sur le rocher désigné. Il ne pouvait donc point s’agir de l’action de quelque plaisantin. L’affaire fit grand bruit dans la région et il en résulta, naturellement, la construction de la chapelle Notre-Dame des Anges, qui suscite le 2 août, et même encore aujourd’hui, une grande dévotion, et est aussi l’occasion d’une partie de campagne très prisée.

NOTRE-DAME DU PONT

La dernière relation d’un « miracle » est beaucoup plus récente, puisqu’elle fut consignée sur un polycopié par l’abbé Béchet, curé de Mollans dans les années 1950 et grand dévot à la Vierge. Félibre et se frottant à l’histoire locale, il avait consciencieusement dépouillé les archives anciennes de la paroisse, conservées dans un placard de la cure. Il tomba, un jour qu’il s’intéressait à la chapelle Notre-Dame de Compassion, sur quelque manuscrit qui contait la floraison « miraculeuse » d’une fleur séchée à l’oratoire de la place du Pont. Cet oratoire avait remplacé une petite croix de bois qui, dès 1334, agrémentait les parapets du pont, face à la porte. Ce lieu cristallisait la ferveur et la dévotion locale. Il n’en fallut pas plus pour y voir un signe du ciel et s’ensuivit, en 1729, la construction de la première chapelle du Pont. Cette fleur séchée, une rose selon le chanoine Béchet, n’était en fait qu’une simple branche d’iris, qu’une pluie estivale avait certainement revigorée. La précision historique, scrupuleusement rapportée par le curé de l’époque, n’avait pas empêché notre moderne prêtre d’apporter sa touche de romantisme à l’affaire !

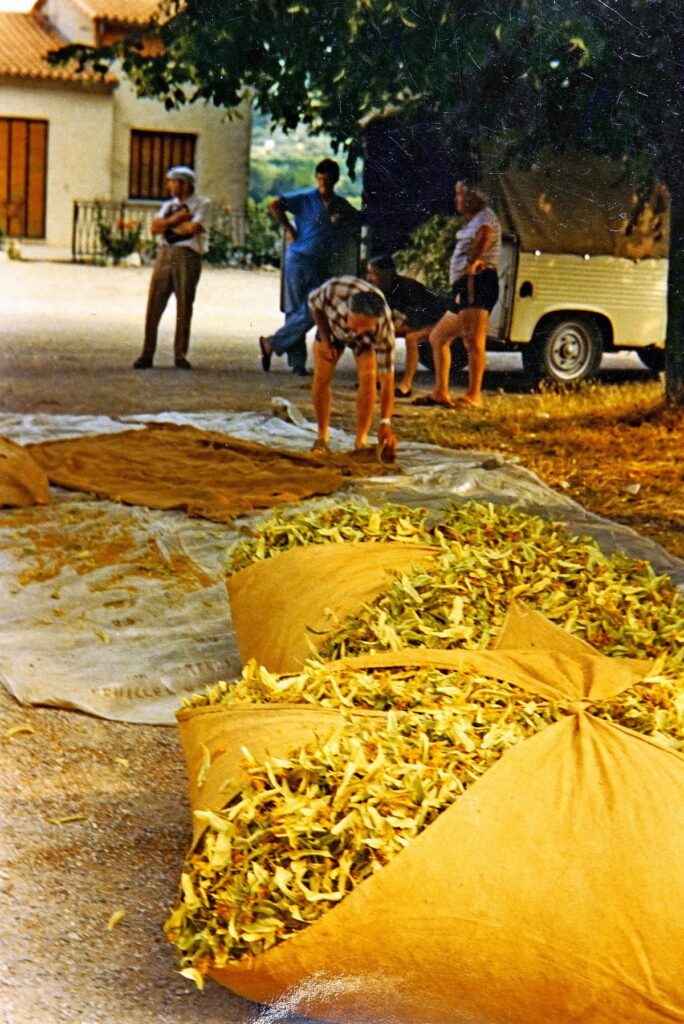

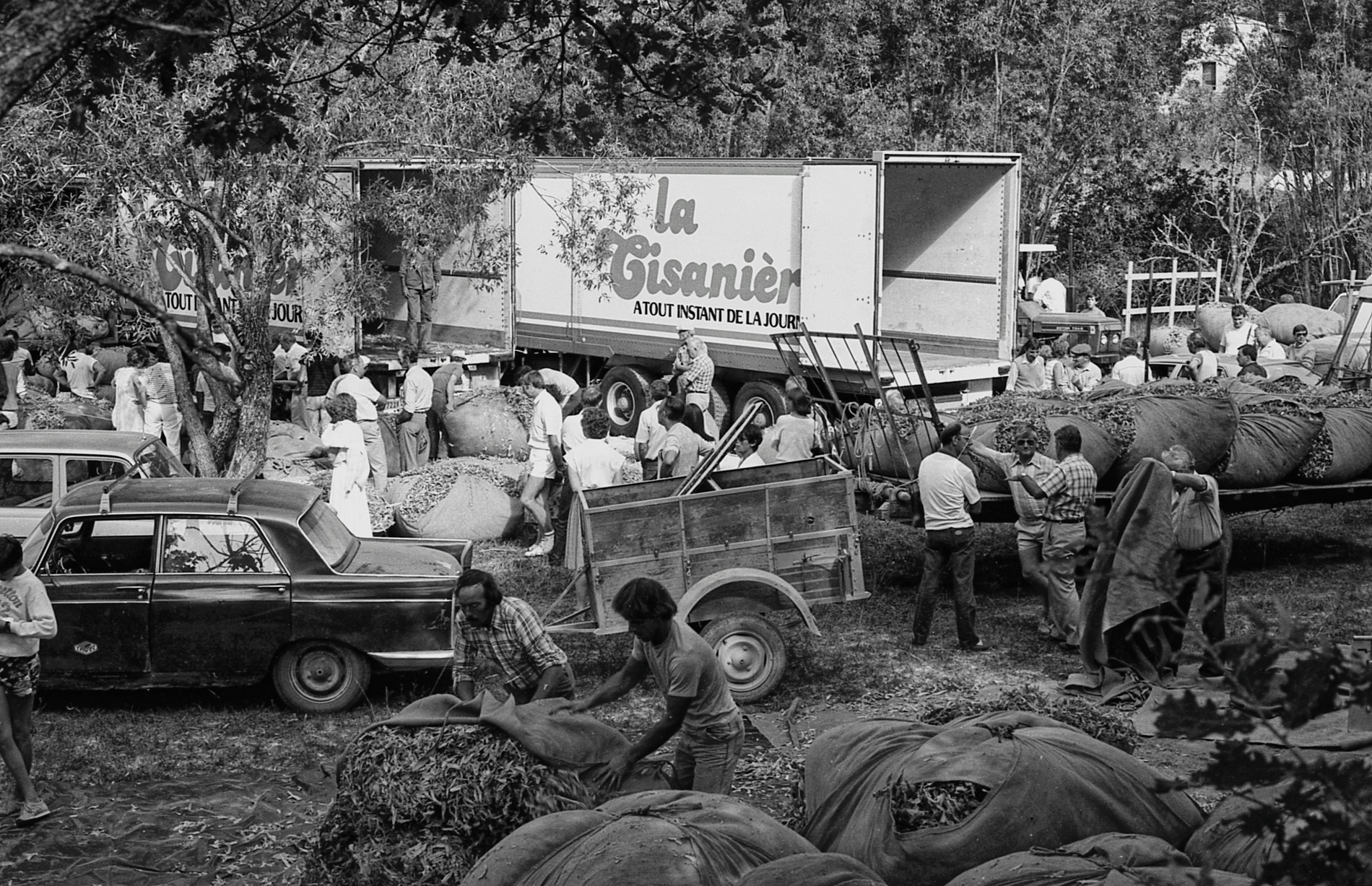

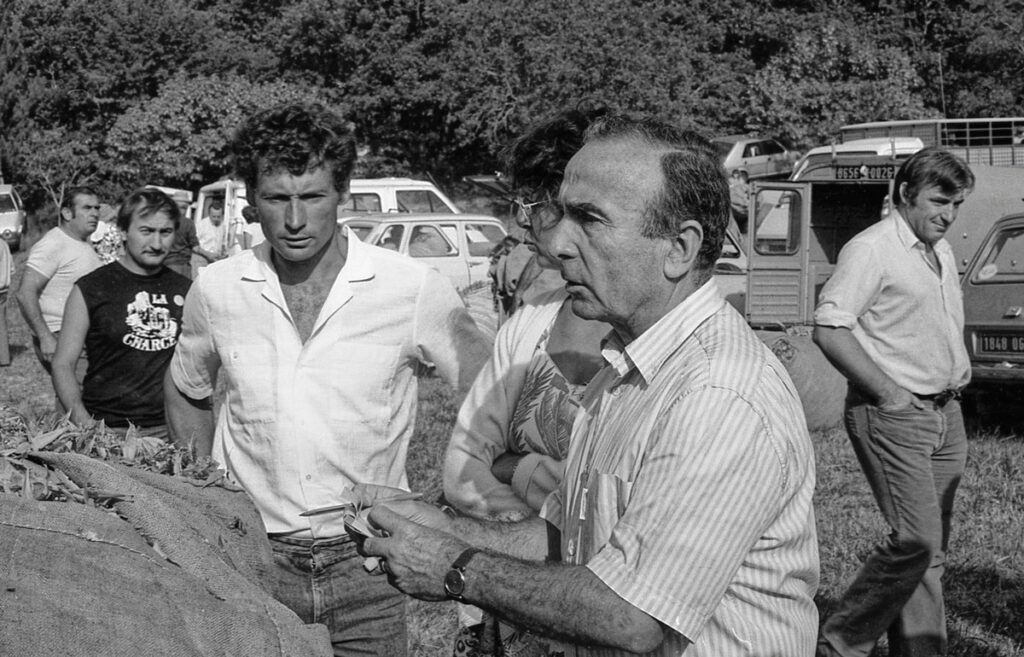

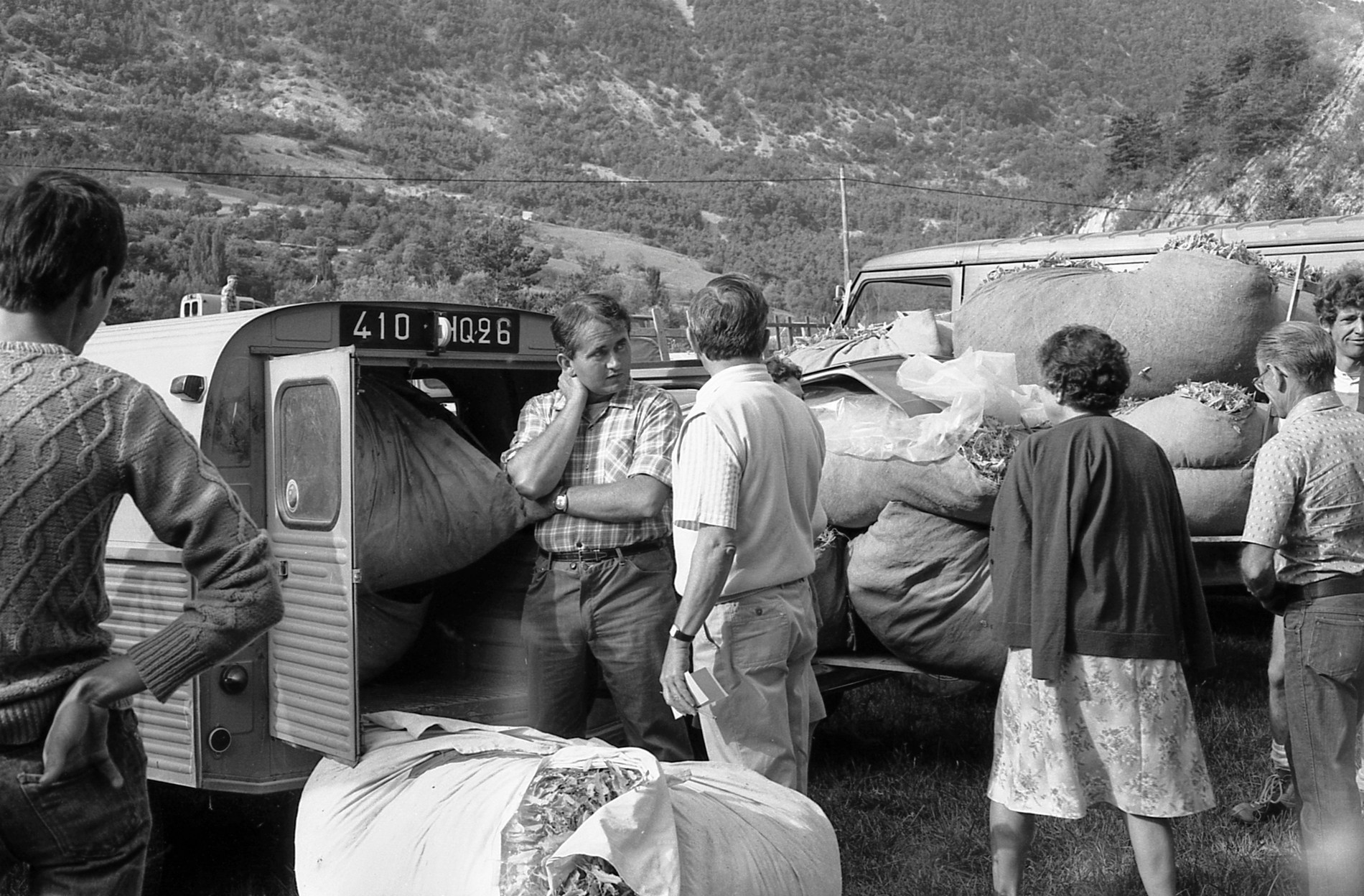

Le temps du tilleul

Foire aux cocos 2025 – Exposition

Un curieux trou sous le fort inférieur

En octobre 2024, Mme Ring, la châtelaine actuelle du fort inférieur, nous avait signalé des travaux d’élagage d’un figuier qui prenait racine sous sa propriété, le fort inférieur, occupé jusqu’en 1735 par Alexis Elzéard de Simiane et vendu par ses héritiers au début du XIXe siècle. Ce travail périlleux fut exécuté par l’entreprise Facchineri père et fils du Buis. C’est ainsi que nous avons suivi, d’en bas, l’élimination de l’arbre accroché dans un trou de rocher et curieusement surplombant la Crutte, les anciennes écuries seigneuriales.

Reportage.

Plusieurs questions :

– Le plus grand trou par où le figuier prend racine doit certainement communiquer (où ?) avec la terre du fort inférieur. L’importance du feuillage et la taille des branches laissent peu de doute.

– La forme arrondie (semi-circulaire) du trou et les pierres qui l’obstruent laissent penser qu’il pourrait s’agir d’un accès ou d’un échappatoire vers la Crutte qui se trouve juste en dessous. Reste à trouver l’ouverture supérieure si elle existe.

– Autre énigme : le petit trou rond obturé par une pierre entourée d’un cordon circulaire taillé. Manifestement de main humaine, quel pouvait en être l’usage ?

Autant d’énigmes pour lesquelles nous sollicitons l’avis d’experts médiévistes.

On a bien progressé…

Il y a 150 ans, le fumier jonchait les rues. Les cochons occupaient les caves de nombreuses maisons.

Depuis, les cochons ont disparu. Mais les humains sont restés ! En témoigne cette photo de 1990, il y a 35 ans…

Qu’on se rassure, l’intelligence naturelle a animé les préoccupations de nos élus qui ont apporté une solution esthétique au décor.

Aujourd’hui, les lieux sont lumineux, il n’est plus interdit de salir l’eau de la conque. Les touristes se demandent s’il peuvent boire l’eau de la fontaine. On est là pour les rassurer.

Mais peut-être pas…

Sauf qu’en certains endroits élevés de la commune les règles n’ont pas forcément été comprises ou alors la flemme d’aller porter ses ordures à la déchetterie a prévalu.

Visites 2025

L’eau mollanaise

Dans notre précédent post, nous avons évoqué l’œuvre littéraire de Théo Chabert, un mollanais du XIXe siècle qui avait quitté Mollans pour la Savoie suite à un dépit amoureux. Parmi ses nombreux poèmes que l’on peut consulter sur Gallica, il en est un, L’eau mollanaise, qui évoque une propriété méconnue de l’eau de la fontaine au Dauphin et qui pourrait expliquer son succès.

L’eau mollanaise

Il est une eau délicieuse,

Dont la vertu capricieuse

Est d’arrondir certains appas

Aux fillettes qui n’en ont pas.

֎

Accourez joyeuse,

À l’eau merveilleuse,

Fillette rieuse,

Et n’en doutez pas,

C’est l’eau Mollanaise,

Soyez-en bien aise,

Qui fait sans malaise,

Croître les appas.

֎

Vous qu’une faute de corsage

Éloignerait du mariage,

Venez, buvez et par retour,

Vous verrez approcher l’amour.

֎

Accourez joyeuse,

À l’eau merveilleuse,

Fillette rieuse,

Et n’en doutez pas,

C’est l’eau Mollanaise,

Soyez-en bien aise,

Qui fait sans malaise,

Croître les appas.

֎

Souvent, plus d’une jouvencelle,

Malgré le jeu de sa prunelle,

Ne peut captiver son amant

Faute d’avoir assez d’avant.

֎

Accourez joyeuse,

À l’eau merveilleuse,

Fillette rieuse,

Et n’en doutez pas,

C’est l’eau Mollanaise,

Soyez-en bien aise,

Qui fait sans malaise,

Croître les appas.

֎

Cette eau, nous disent nos grand’-mères,

Nous fit aimer de vos grand-pères,

Car bien souvent deux bons tétons

Font dot aux pauvres Jeannetons.

֎

Accourez joyeuse,

À l’eau merveilleuse,

Fillette rieuse,

Et n’en doutez pas,

C’est l’eau Mollanaise,

Soyez-en bien aise,

Qui fait sans malaise,

Croître les appas

Photo de la famille Mouret

Grâce à la collaboration des Mollanais, nous avons pu numériser, depuis de nombreuses années, des photos de famille dont les exemplaires numériques sont précieusement conservés aux archives communales.

La photo que nous vous présentons aujourd’hui est tirée du fonds de la famille Mouret que nous remercions pour cette belle image, prise vers 1917.

En haut, de gauche à droite : Albertine Turbet (ca 1891-1966) qui avait épousé Louis Mouret (1888-1955), institutrice à Mollans, que l’on retrouve sur de nombreuses photos de classe. Puis, peut-être Marie Barnier (1883-1974), à côté d’Émile Kléber Mouret (1887-1954), enfin Yvonne Mouret dans les bras de Marie Mouret.

En bas, de gauche à droite, la grand-mère Zélie, Marie, Louise Vial épouse de Joseph Léopold Mouret. Le petit bout, qui semble n’avoir que 3 ans, c’est Aimée Mouret, la fille d’Albertine Mouret-Turbet, autrement dit Mme Agier, institutrice, puis, dans sa tenue militaire François Camadall (1888-1944) avec son épouse Marie Mouret (1890-1971) qui tient sur ses genoux Roger Camadall (1914-1992). Enfin Léopold Mouret.

Ces identifications sont évidemment à confirmer et nous ne doutons pas que les descendants encore présents à Mollans nous aideront dans cette tâche.

Lei Coude Trouca n°5 est arrivé !

Pour vous rafraîchir…

La canicule de ce mois de juin m’incite à publier cette belle image de Franz Oort prise en février 2012.

Le réchauffement climatique est-il une réalité ? Mes compétences météorologiques étant nulles, je préfère retrouver dans les archives ce qu’il s’est passé il y a près de 150 ans :

– le 30 juin 1879. il a plu toute la matinée ainsi qu’à l’après goûter. Température douce, la nouvelle neige du Mont Ventoux a entièrement fondu.

– le 11 juin 1881. Gelée blanche qui endommage quelque peu les melons et les haricots.

– 8 et 9 juin 1884. Neige au Mont Ventoux. La campagne séricicole est très contrariée par la pluie et par le froid.

Ces informations climatiques sont tirées du livre de raison de Jean-Joseph Romieu, Mollanais, que nous avait communiqué Graziella Bonnet et que nous avions publié en 2001.

Si ce petit livre vous intéresse… 5 € à demander aux Amis de Mollans, amisdemollans@gmail.com.

Les greffés Dehors Ville

Une belle image que nous avions scannée dans le fonds de Mme Dulcamara. Pas de problème pour identifier où cette photo a été prise : la présence de la Fabrique le permet sans ambiguïté. Manifestement c’est un atelier de greffés où s’affairent une bonne dizaine d’ouvrières autour de trois tables. Et pour la photo réalisée par un professionnel les familles ses sont rassemblées.

Subsiste un problème d’identification des jeunes et moins jeunes.

Le moustachu en cravate au fond c’est peut-être le « boss » ! Ou alors celui au premier plan derrière la table de greffage. Mais qui ?

Nous comptons sur votre aide. Notez dans le commentaire, en bas, le n° sous la photo et le nom-prénom de la personne.

Une chanson sur Mollans

J’aime Mollans ce beau village

Bâti au pied d’un grand rocher

Il me plait encor davantage

Car c’est l’endroit où je suis née.

Deux jolies rivières l’arrosent

L’Ouvèze et le Toulourenc

Dans les jardins fleurit la rose

Sur les pentes, lavandes et thym.

On y voit de très belles choses

Fontaines, ponts, beffroi, manoirs.

Sous les tilleuls on se repose

Par les jours chauds quand vient le soir.

Charmant village de la Drôme

Joli berceau où je suis née

Je te préfère à tous les autres

Toujours, toujours je t’aimerai.

Écrit par Madame Albertine MOURET, institutrice

Les archives municipales de Mollans

Conservées depuis 2010 dans la salle du premier étage de la Grange aux livres, les archives municipales ont occupé au cours du temps divers locaux : une simple caisse de bois stockée dans la maison commune, puis une salle spécifique jouxtant la sacristie de l’église paroissiale (celle de 1636, à côté/à la place du presbytère actuel), ensuite une petite pièce dans la maison Fare, puis dans un placard au premier étage de l’actuelle mairie construite en 1863, et, pendant 24 ans, la tribune de la chapelle des pénitents.

Les guerres religieuses du XVIe siècle les ont particulièrement malmenées. À part quelques parchemins du XIVe siècle, peu de choses nous sont parvenues avant le début du XVIIe siècle. La période révolutionnaire a apporté également son lot de destructions Toutefois le fonds strict des archives municipales occupe 25 ml.

Aujourd’hui les documents conservés se composent :

- Des archives anciennes avant 1790 : séries AA1 à HH1

- Des archives modernes après 1790 : incomplètement classées et cotées. Un gros travail reste à faire…

- Divers fonds de particuliers (série Z) : ensembles de documents qui ont été déposés par des particuliers ou des associations.

Plus récemment ont été créés les séries Fi et Num, qui rassemblent respectivement des photographies, anciennes et récentes avec leurs originaux ou double numériques, mais aussi un grand nombre de documents scannés, comme par exemple l’ensemble des délibérations municipales, des parcellaires, ainsi qu’une partie du notariat mollanais ancien, actuellement conservé aux Archives départementales à Valence (près de 100.000 pages accessibles à la consultation).

Parallèlement à ces archives municipales, sont conservées les archives religieuses anciennes, sauvées de la destruction lors du départ du dernier prêtre résident : archives de confréries, bibliothèque ecclésiastique, bulletins paroissiaux etc.

Au gré des trouvailles, sont conservés des objets à caractère archéologique et historique : citons une remarquable fiole du XIVe siècle, la plus ancienne inscription gallo-romaine découverte à Saint-Pierre, les boulets de grande couleuvrine que Lesdiguières propulsa contre nos remparts lors du siège de 1589 ou plus simplement le poids de pierre de l’horloge du beffroi. Mais aussi quelques vêtements et outils, témoins de la vie locale des débuts du XXe siècle.

Enfin, issue de dons divers et d’acquisitions par les Amis de Mollans, une bibliothèque de documentation s’enrichit régulièrement d’ouvrages et documents spécialisés.

Un poste informatique dédié permet la consultation des documents numérisés et un statif pour la photographie de documents durant les permanences.

Les archives sont ouvertes au public les lundi et jeudi de 14 h à 18 h (sauf imprévu). Prévenir si possible à l’avance de votre venue par mail : amisdemollans@gmail.com

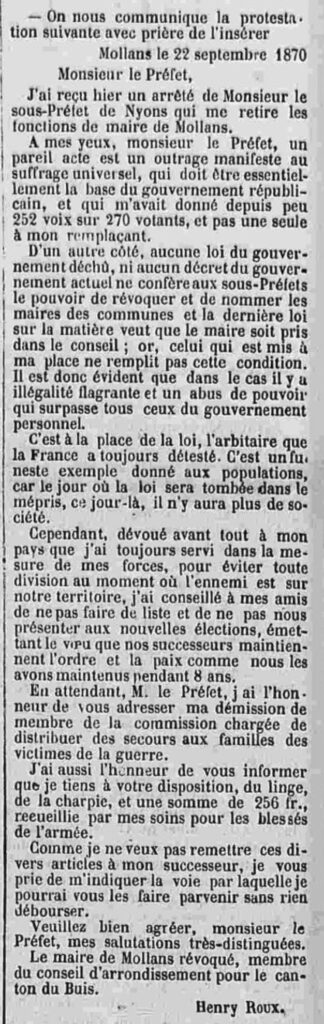

Le maire Roux est destitué par le sous-préfet !

La nouvelle vient de tomber : le maire de Mollans, Roux, est destitué par le sous-préfet.

L’information vient juste d’être publiée dans une tribune parue dans le Courrier de la Drôme

et de l’Ardèche : l’ancien maire manifeste son mécontentement.

Pas de confusion : nous sommes en 1870, et le maire c’est Henri Roux, élu en octobre 1862 !

Il est réélu le 1er septembre 1870 avec 292 voix et, avec les membres de son conseil, prête le serment de fidélité à l’empereur. Hélas, à la suite de la défaite de Sedan le 4 septembre 1870 et la capture de Napoléon III, un nouveau régime est mis en place : la Troisième République. Le 12 septembre, le conseil fraichement élu manifeste son attachement au nouveau régime : «Adhèrent sans restriction au gouvernement républicain établi» et «Offrent à l’administration supérieure le concours le plus dévoué et le plus actif pour le maintien du bon ordre et de la sécurité publique».

Mais patatrac : le 21 septembre Henri Roux reçoit du préfet sa destitution et son remplacement par François Philippe Marin. D’où sa violente déception et réaction ci-dessus !

Cette déception sera de courte durée. En effet Marin est remplacé par Buisson le 27 décembre 1870, lui même remplacé par Henri Roux le 29 mars 1871 ! Il a maintenant tout le temps pour s’occuper du réseau des fontaines…

E comme Électricité

LES PLUS ANCIENNES CARTES POSTALES de Mollans ont ceci de commun qu’on y remarque de massives potences métalliques et des poteaux de bois soutenant maladroitement une multitude de fils électriques malingres : l’électricité est en effet arrivée à Mollans avec le XXe siècle.

À la suite du Buis qui avait confié en 1889 son alimentation électrique à Pierre Antoine Rivoire, de Vinay en Isère, à partir de l’usine d’Ubrieux, Mollans et ses édiles lui attribuent la concession de l’éclairage du village pendant 40 ans dans un contrat du 21 décembre 1900, approuvé par le préfet le 11 mai 1901. La concession prévoyait exclusivement l’éclairage public qui utilisait alors des lampes Édison à incandescence. Il devait être assuré en toutes saisons du coucher du soleil à minuit, puis de 4 h 30 au lever du soleil. Il est vrai qu’en ce temps là on se levait tôt, souvent avec le soleil. Les technocrates n’avaient pas encore inventé les heures d’été ou d’hiver ! Une fête fut organisée par la municipalité le 22 septembre 1901 et, pour l’occasion, le conseil municipal et son maire Henri Richard votèrent 100 francs. Dès 1901 on relève dans le budget communal une dépense de 675 francs pour l’achat de lampes électriques ! Une charge supplémentaire,

mais ô combien utile !

Les abonnés pouvaient se raccorder moyennant 20 francs par lampe, aux conditions de l’éclairage public et la consommation forfaitaire s’élevait à 32 francs pour une lampe de 16 bougies. Gageons qu’il ne devait pas y avoir illumination dans toutes les chaumières.

La concession fut reprise ensuite par Charles Blauvac, industriel de Carpentras. Une ligne haute tension fut construite en 1924 à partir de l’usine hydroélectrique d’Eygaliers qui assurait alors la production.

Éclairer les écarts

Malheureusement seul le village pouvait bénéficier du flux d’électrons, et il est facile d’imaginer que les habitants des fermes isolées devaient en ressentir une certaine frustration. Las ! Le 2 octobre 1924 une demande d’E. Rossignol auquel s’étaient associés quelques propriétaires du quartier Saint-Pierre (M. Gambus, J. Bonnet, Pierre Chambon, Louis Brue, Rosine Reynier, Klebert Mouret, Brun, Monnier R. Michel, Léon Ganbus) faisait valoir qu’à eux seuls ils exploitaient 30 ha et ils sollicitaient le concours technique et bien sûr financier du Génie rural pour étudier l’implantation d’une « usine » à la chute du canal agricole de la Jonche. Cette industrie devait alimenter 40 lampes et un moteur agricole. Un avis favorable fut formulé, mais j’ignore s’il fut suivi d’effet.

L’usine d’Eygaliers par ailleurs s’avéra rapidement insuffisante : le mince filet d’eau du Derboux était trop faible. M. Blauvac recherchait du courant à acheter (ce n’était pas encore le temps des monopoles…) et il réalisa en 1930 un accord de fourniture avec la société Sud-Électrique. En 1927 le conseil municipal avait lancé le projet d’électrification des écarts. L’affaire était ardue car M. Blauvac hésitait à investir dans le raccordement de son réseau à celui de Sud-Électrique.

Finalement Sud-Électrique racheta en 1932 la concession Blauvac et relia le réseau électrique mollanais à celui de Beaumont d’Orange en Comtat Venaissin.

Une concession quarantenaire commençait. Le projet d’électrification des campagnes remis à l’ordre du jour fut adopté en septembre 1935. L’affaire fut conclue le 22 octobre 1937 pour une dépense prévue de 831.117 francs entre le maire de Mollans et Sud-Électrique. En fait la dépense fut plus modeste : quelques 630.000 francs, qui se traduisit toutefois par quelques 692 centimes additionnels !

L’alimentation se faisait par une ligne haute tension de 13500 volts relayée par quatre transformateurs répartis sur le territoire de la commune. Le premier était placé sur la route de Malaucène, à côté de la maison Reynier. C’est lui qui recevait l’alimentation depuis Malaucène qui passait près de l’ancienne ferme Mouret. Un autre était construit après Julian, un autre vers Mérindol à la ferme Julian. Un dernier enfin, aux Richard achevait de quadriller le territoire. En

tout 50 KVA, ce qui est ridicule vu nos consommations actuelles. ❧

Article publié dans le n° 1 de Mémoire d’Ouvèze en 2004.

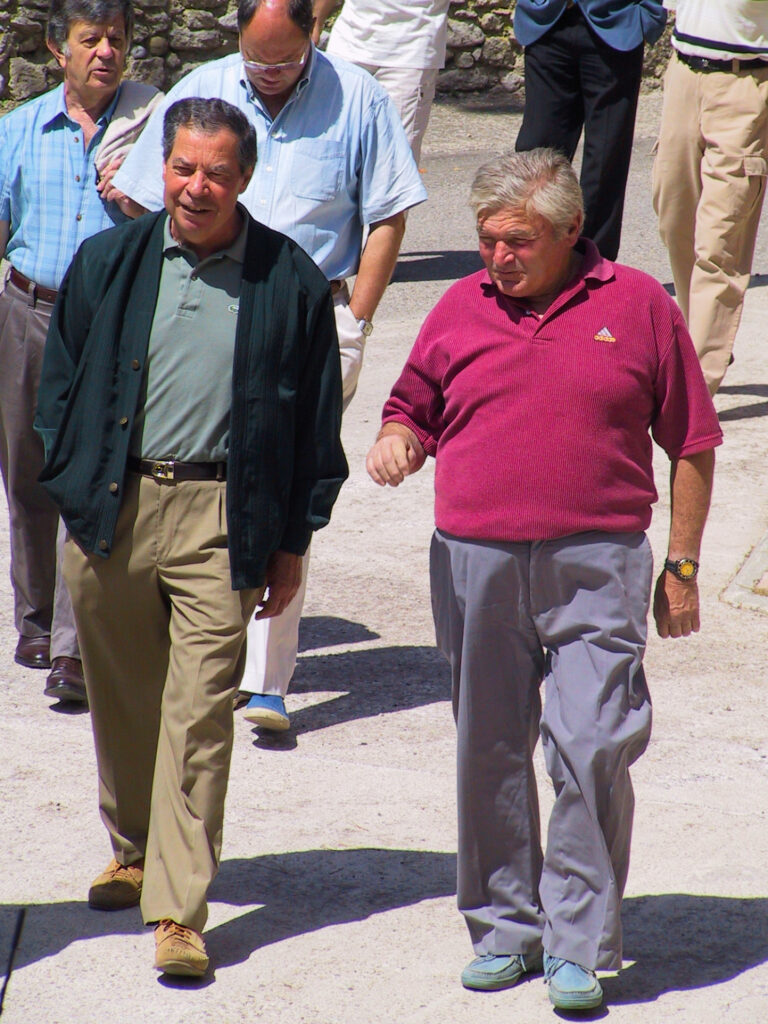

Souvenirs : 8 mai 2003

Un autre 8 mai ? 1945 ?

Cette belle photo que nous avait communiquée Jean Aléa nous montre devant le monument au morts un groupe certainement des résistants. Difficile de dire s’il s’agit du 8 mai 1945, mais l’esprit est là ! Aidez-nous à les identifier.

Lampas, ça vous dit quelque chose ?

On connaît les patronymes Gresse, Brusset, Isnard, Roman, Baussan, Fabre, Bonnet, Goudard… ou du moins ce sont des patronymes qu’on a rencontrés un jour ou l’autre et qui ont animé l’histoire locale du village. Ce sont ces familles qui, jusqu’à la fin du XIXe siècle, ont le plus contribué à la population mollanaise. Ainsi, de 1610 jusqu’en 1892, les Gresse ont compté 265 naissances, Isnard 187, Brusset 175, Roman 174 etc. À l’autre bout de l’échelle certaines familles n’ont compté qu’une seule naissance comme Gorgonel, Donzelle ou Pez.

C’est un autre patronyme qui attire notre attention aujourd’hui : Lampas. Celui là, on ne le trouve pas dans les registres d’état civil mais gravé sur une belle pierre. C’est le plus ancien patronyme connu à Mollans et il figure sur une inscription gallo-romaine, trouvée au début du XXe siècle par les frères Catelan au quartier Saint-Pierre, au voisinage d’une ancienne villa.

Que dit-elle :

A. LAMPAS.V. F. SIBI. ET. S…

c ’est à dire :

A. LAMPAS A ÉRIGÉ CE MONUMENT OU CE TOMBEAU

DE SON VIVANT POUR LUI ET LES SIENS.

Les frères Catelan, poursuivent :« Cette pierre, qui devait faire partie d’un monument plus important, est en pierre froide de Vaison. Elle a environ 60 centimètres de largeur sur 15 centimètres de hauteur. Elle servait de vanne au canal arrosant la prairie de M. Michel Gambus, propriétaire au quartier de Saint-Pierre, à Mollans. Des fouilles dans les environs prouvent l’existence d’une villa gallo-romaine, tuiles plates, tuiles mi-rondes, dalles travaillées et jolie sépulture à incinération ».

Elle est conservée aux archives communales de Mollans. Une mention toute particulière à André Charras qui l’a donnée à la commune.

Avez-vous trouvé les différences entre ces deux photos ?

LA PHOTOTHÈQUE DES AMIS DE MOLLANS est constituée de plusieurs centaines d’images, cartes postales ou photographies privées. À part les vues de groupes, la majorité des vues dites « générales » se ressemblent et l’on n’y jette souvent qu’un regard rapide.

Pourtant à y regarder de plus près, en jouant en quelque sorte les Sherlok Holmes de l’histoire locale, on peut, grâce à une multitude d’indices, de détails, préciser les dates de prise de vue simplement en confrontant des observations et des documents d’archives et en faisant preuve d’une saine logique.

Prenons l’exemple de deux photos représentant le village photographié depuis le quartier des Aires, certainement par Adrien Girard qui dans les premières années du XXe siècle a, pour notre plus grand bonheur, mitraillé et surtout publié de nombreuses cartes postales de nos villages.

À première vue pas de grandes différences, et notre regard ne s’y arrêterait pas plus d’une seconde si…

Première observation : l’une est prise en hiver (il n’y a pas de feuilles aux arbres) et l’autre en été (pour la raison inverse). Bof ! L’examen attentif d’une partie de ces deux images nous permet toutefois d’avancer que ces deux vues encadrent 1901. Pourquoi ?

C’est la terrasse du bar du Pont qui nous apporte la solution à cette énigme. Nous savons que l’électricité est arrivée dans le bourg à l’automne 1901, avec force potences et câbles électriques. La vue du haut n’en possède pas la moindre trace : elle est donc antérieure à 1901. La vue du bas en revanche laisse apparaître de massives potences inesthétiquement fichées dans la tour de l’horloge. Les archives de la Drôme ont conservé les résultats d’une enquête diligentée par un certain Auzias en vue de la cession gratuite d’un droit d’appuyage à Léon Mouret, cabaretier. Elle s’est achevée favorablement le 28 octobre 1901 et donc Léon Cyrille Mouret a pu entamer la construction de sa terrasse.

La deuxième vue montre la terrasse fraîchement achevée (elle est claire par rapport aux bâtis voisins) et le cintre du coffrage de l’arc n’a pas encore été enlevé. Les arbres étant largement pourvus de feuilles on peut penser qu’il s’agit de l’été 1902. De plus le petit arbre à droite de la terrasse a poussé d’au moins trois mètres. Deux saisons de végétation ont donc dû s’écouler entre les deux vues, soit une première prise en hiver 1900-1901 et l’autre en été 1902. Élémentaire mon cher Robert !

On peut encore proposer quelques informations. Le gros arbre très visible sur la vue ancienne n’apparaît plus : il a été coupé ou plus simplement rabattu (est-ce le platane qui nous a causé bien du souci en 1975-77 avant que la chapelle ne soit inscrite à l’inventaire ?).

D’autres indices nous confortent dans cette démonstration (ils ne sont pas visibles

sur l’extrait agrandi des photos). La voie de chemin de fer n’est pas construite

(donc prise de vue antérieure à 1906-1907) ; le bâtiment Serratrice (les Tourteaux du Nord…) est bien visible et bien blanc (donc fraîchement construit). Or on sait par les archives qu’il a été construit un ou deux ans après 1900. Tout colle !

L’âge d’or du XIXe siècle

Terminons cette courte enquête par quelques informations complémentaires sur le Bar du Pont. On a vu qu’au XVIIe siècle il y avait déjà à côté un établissement dédié au rafraîchissement des voyageurs : il s’agissait de l’auberge portant enseigne au « Lyon rouge ». Le lieu était stratégiquement choisi, sur la grande route du Buis, mais à l’extérieur des remparts : avec tous ces étrangers on ne sait jamais…

C’est donc une occupation continue depuis plusieurs siècles sous la surveillance successive d’une croix de bois, d’un oratoire, d’une première chapelle et enfin de la chapelle actuelle dont on sait qu’elle avait été réédifiée en 1851, en même temps que le pont avait été élargi. Ah ! les années 1850… Mollans sort de ses remparts avec sa natalité galopante. On agrandit les rues de toutes parts, on construit, on démolit. C’est l’âge d’or du XIXe siècle, et notre village compte alors 1240 habitants (contre 1062 aujourd’hui). La famille Mouret, établie à Mollans depuis une cinquantaine d’année, a dû prendre le café dans les années 1832-1833 puisque Jean-Jacques Mouret est déjà qualifié d’aubergiste. En 1835 il possède au cadastre la parcelle A1456, l’emplacement du bar. Il cède la place vers 1857 à son fils Théodore Jean Mouret qualifié de limonadier. C’est lui qui va donner de l’ampleur à l’affaire.

Après avoir obtenu un droit d’appuyage sur le rempart il démolit le bâtiment initial et aussitôt en reconstruit un autre. Théodore a épousé en effet sa cousine Eugénie Mouret, une fille de la famille Alègre, qui possède la maison attenante. Sur le cadastre on voit que Léon Cyrille Mouret prend la suite vers 1895 : il est toujours qualifié de cafetier. L’accès à son établissement est exigu. Les consommateurs sont obligés soit de rester à l’intérieur, soit de s’agglutiner à l’unique table qui jouxte la route. Mais il est vrai que la circulation de l’époque ne perturbe pas la dégustation de l’absinthe.

Léon Cyrille Mouret deviendra maire de Mollans en 1908 et il le restera jusqu’en 1923. Ce n’est pas la première fois que les Mollanais élisent un homme des tavernes : déjà en 1790 Pierre Paul Brémond, gérant de l’auberge à l’enseigne « Au dauphin » avait accédé à la charge municipale suprême, porté par une notoriété acquise sur le zinc ! Cela ne l’empêchera pas de faire un petit séjour en prison. Mais cela est une autre histoire… ❧

Gravé dans la pierre

Nombreux sont les inscriptions, graffitis, marques qui ornent les bâtiments, monuments ou modestes édicules de la commune. Comme pour une chasse au trésor, on peut s’amuser à les répertorier : ces traces sont les simples témoignages, plus ou moins importants, d’une intervention sur notre paysage quotidien, et sont destinées à la rappeler aux générations futures même s’ils ne sont pas toujours très visibles.

Êtes -vous passé un jour sous la tribune de la chapelle des pénitents ? Et avez-vous levé la tête vers le pilier ? On y distingue clairement une date : 1658, dessinée en caractères typiques du milieu du XVIIe siècle. De quoi s’agit-il ? Quelques recherches aux Archives départementales d’Avignon nous apportent des éclaircissements.

1654 : érection de la confrérie des pénitents blancs

Le 18 janvier, une poignée de mollanais se sont assemblés sous la houlette des seigneurs locaux Charles de Simiane et René de Baron : ils ont pour objectif d’ériger une confrérie de pénitents blancs et sollicitent donc l’autorisation officielle de leur hiérarchie ecclésiastique. En particulier ils se proposent de s’établir à la tribune de l’église Notre-Dame de la Lauze nouvellement construite, l’ancienne ayant été détruite par les réformés au début des guerres de religion) :

« Supplient humblement et remonstrent noble et illustre seigneur messire Charles de Simiane, sieur d’Esparron, sieur de Moulans et autres places et messire René de Baron, sieur de Valouse, aussi seigneur en partie dudit lieu joincts les sieurs chastellains et consuls et plusieurs habitans de mesme lieu iceulx meus de dévotion envers le culte de Dieu et de la Saincte Vierge Marie sa mère, ils seroint en volonté de dresser une confrérie de pénitens blancs sive portant l’habit blanc à l’honneur et soubs le tiltre de Notre Dame de Piété et parce qu’ils se pourroint présentement dresser une chapelle pour l’exercice de ladite confrérie sperant avec l’ayde de Dieu d’icelle faire faire bastir et construire honorablement avec l(…) et assistance des dévotions des fidèles ayant dévotion à ladite confrérie… »

« Ce considéré plaira à vous, Monseigneur, vouloir octroiyer et concéder permission et pouvoir d’ériger ladite confrérie et ensuitte de faire bastir et construire la chapelle de ladite confrérie honeste (…) à faire l’office et exercices de ladite confrérie et d’establir les statuts sur icelle, et cependant qu’il sera permis aux confrères qui s’enroleront lesquels sont déjà en nombre de trente-cinq à quarante de faire leur prière et office dans l’église parrochielle dudit Moulans en la tribune d’icelle sans que avoir intentions de troubler en aulcune façon l’office de la paroisse et (…) seulement faire cognoistre le zelle et dévotion pour icelle pour (sevir) jusqu’à la confirmation de ceste délibération et lesdits sieurs prieront Dieu pour la prospérité longue et honeste de votre dite seigneurie illustrissime. »

L’utilisation de la tribune de l’église se révélera insuffisante car le nombre de pénitents s’agrégeant va croître rapidement. La construction de la chapelle va suivre quelques années plus tard.

1658 : construction de la chapelle

Quand ? En 1658 évidemment ! C’est donc certainement une inscription rappelant cette construction qui a été intégrée dans le bâti lorsque la tribune a été construite en 1743. On peut penser qu’elle avait été placée initialement dans la façade et déplacée lors des travaux d’agrandissement : les pénitents étaient alors plus de 220 !

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.