Le titre de cette chronique pourrait vous faire penser à un quelconque mousseux, à une lessive qui lave mieux que les autres ou à un parti politique de gauche. La juxtaposition des termes est d’ailleurs croustillante. C’est d’un légume universellement connu qu’il s’agit. Une simple histoire de haricots. Oui, mais quels haricots !

En consultant l’Internet, j’ai eu l’agréable surprise sur le site d’un chef réputé, Alain Ducasse, de découvrir que les cocos de Mollans agrémentaient un de ses menus : Limousin lamb, “haricot de mouton stew-style with “Cocos de Mollans” white beans. » Excusez du peu. Ce n’est donc pas de cuisine dont je vais vous entretenir, mais d’un ingrédient de la gastronomie française !

Les haricots viennent, comme la tomate, le poivron et bien d’autres légumes, des Amériques. Phaseolus est le nom générique de ce qui rassemble pas moins de 30 000 variétés de haricots. Et parmi toutes celles-là, il y a les inimitables cocos de Mollans, et en premier lieu, aujourd’hui, les blancs de Blanc. Pourquoi donc une majuscule à Blanc ? Tout simplement parce que c’est M. André Blanc, au quartier de La Jonche, qui est l’inventeur d’un haricot… blanc.

Nous avons rencontré sa fille, Vally Laget, née Blanc, et elle nous a conté l’histoire de ce merveilleux légume. Nous avons reconstitué notre dialogue : « Mon arrière-grand-père, après avoir quitté le moulin de la Blache à Eygaliers pour raison de santé, était venu s’installer à Mollans à la fin du XIXe siècle. Mon grand-père, Adrien, avait épousé Julie Pons d’Entrechaux. Quant à mon père, André, il est né à Mollans en 1907. Il a épousé Simone Clarisse, aussi d’Entrechaux.

Nous habitions dans une ferme à La Jonche. Et, contrairement à d’autres agriculteurs, notre récolte principale c’était les cocos. La plupart de nos terres étaient à l’arrosage.

Le terrain caillouteux de La Jonche donnait de meilleurs haricots qu’à L’Iscle par exemple, où le sol est argileux. À L’Iscle, les haricots sont plus gros, plus beaux, mais à La Jonche, même quand il a plu ils ne pourrissent pas. Ceux de L’Iscle sont aussi plus durs à la cuisson et plus farineux.

Nous avions deux variétés de cocos : les « précoces », qui venaient en deux mois et demi, et les «gros» qui mettaient trois mois pour arriver à maturité. Les variétés nouvelles comme le Manosque ne sont arrivées que bien plus tard. Quant au blanc de Blanc c’est en 1980 qu’il a fait son apparition.

Des haricots, tout le monde en faisait. Il n’y avait pas d’organisation coordonnée de producteurs, comme aujourd’hui le Syndicat des cocos. C’était chacun pour soi ! »

Comment cultive-t-on ces cocos ?

« Mon père semait environ 100 kg de semence sur 6 – 7 ha ; il produisait lui-même sa semence d’une année sur l’autre en sélectionnant à la récolte les plus belles gousses. Il ne fallait pas semer avant la Saint-Marc, jour de fête à Mollans, le 25 avril. On semait d’abord des « gros ». La récolte s’échelonnait donc de la mi-juillet jusqu’à la mi-octobre. Sur les terres retournées après la moisson on mettait des précoces, au plus tard fin juillet. Pour les « gros » il ne fallait pas passer le 22 juillet. Parfois des gelées à la Saint-Michel clôturaient la campagne.

On semait en plots de 3, distants de 15-18 cm, à la main. À quasi-maturité, un premier ramassage sur les plantes enlevait les plus belles gousses, suivi quelques jours plus tard par l’arrachage qui devait être très méticuleux. Il ne fallait surtout pas que la terre vienne salir les haricots. Et donc on arrachait les plants par poignées et on maintenait les racines en l’air en formant de petits tas. Puis on chargeait la charrette en deux rangées vis-à-vis seulement. »

Le rendement est quelque chose de secret chez le cultivateur de haricots. Certains d’entre eux, vieille habitude paysanne, minimisent la productivité : « écris pas plus de 2 t/ha dans ton article…». Au cas où l’on ferait la multiplication (je l’ai faite…). D’autres sont beaucoup plus optimistes : 3-4 t/ha. Bref, comme on dit, ça dépend…

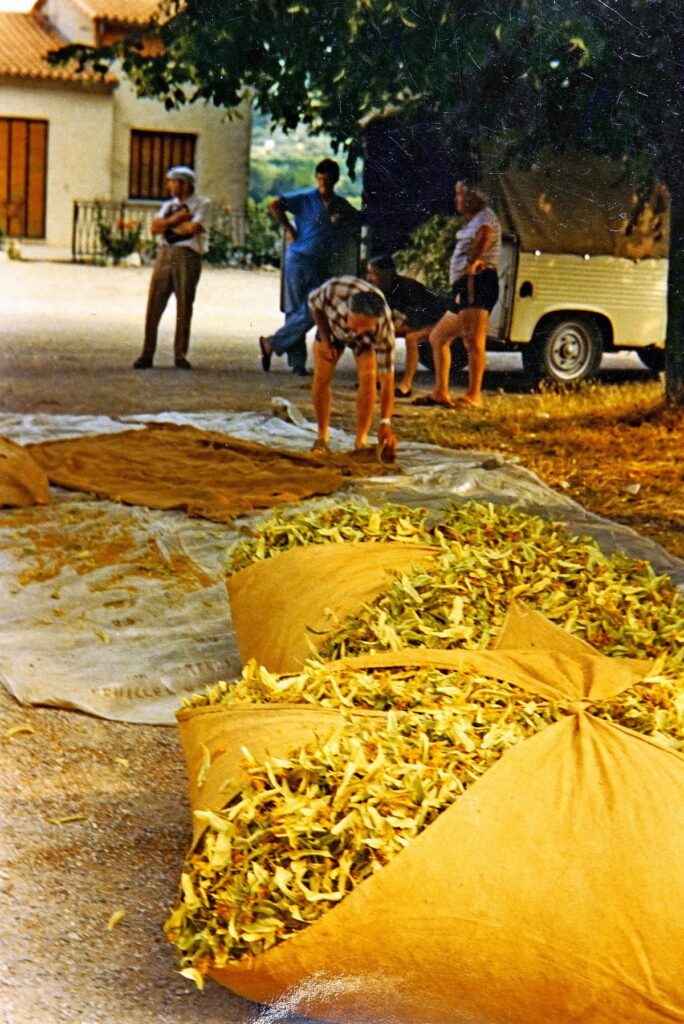

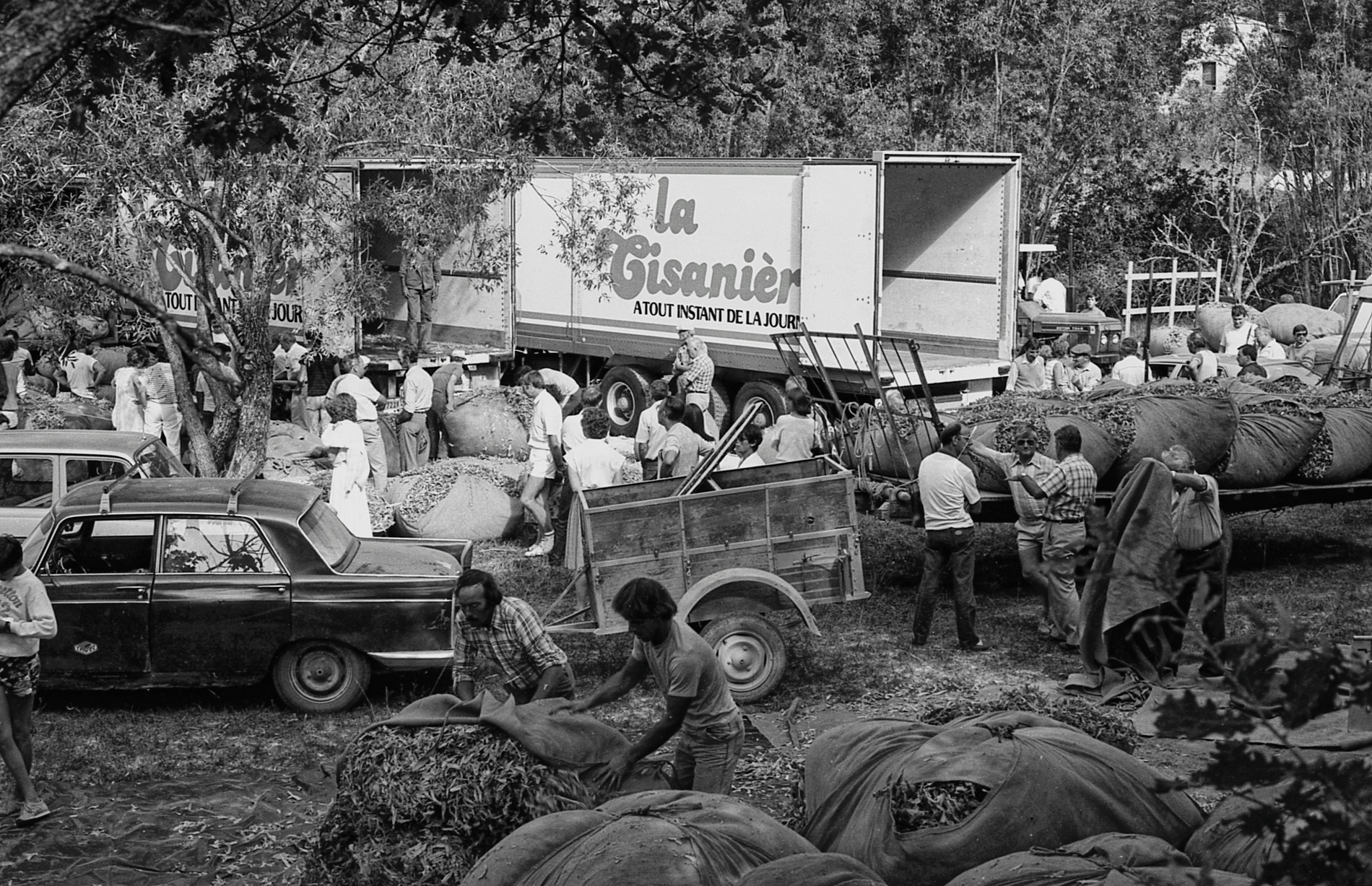

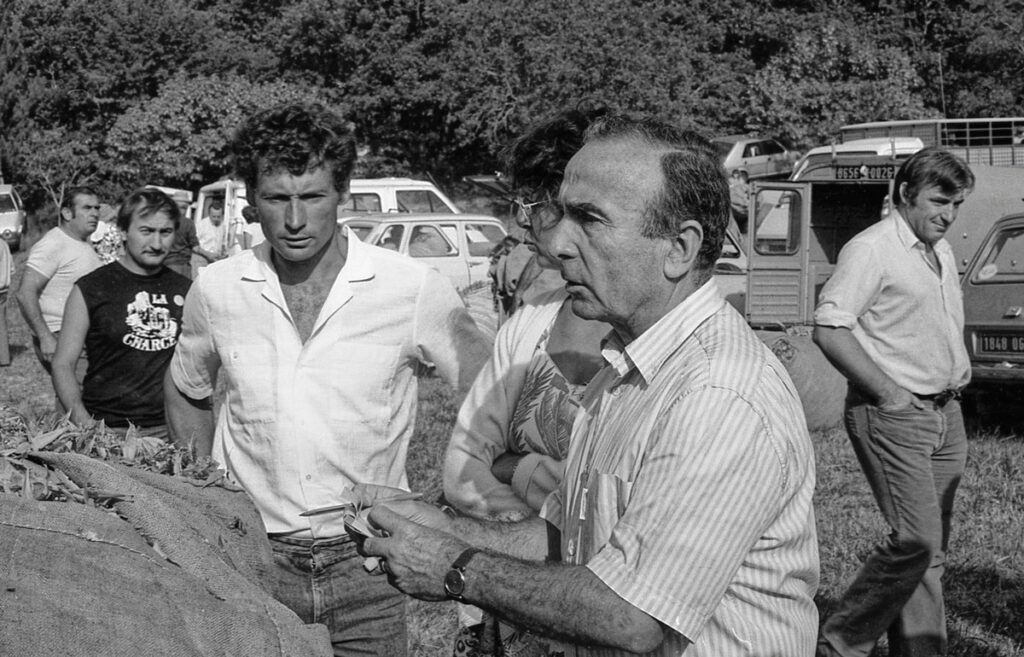

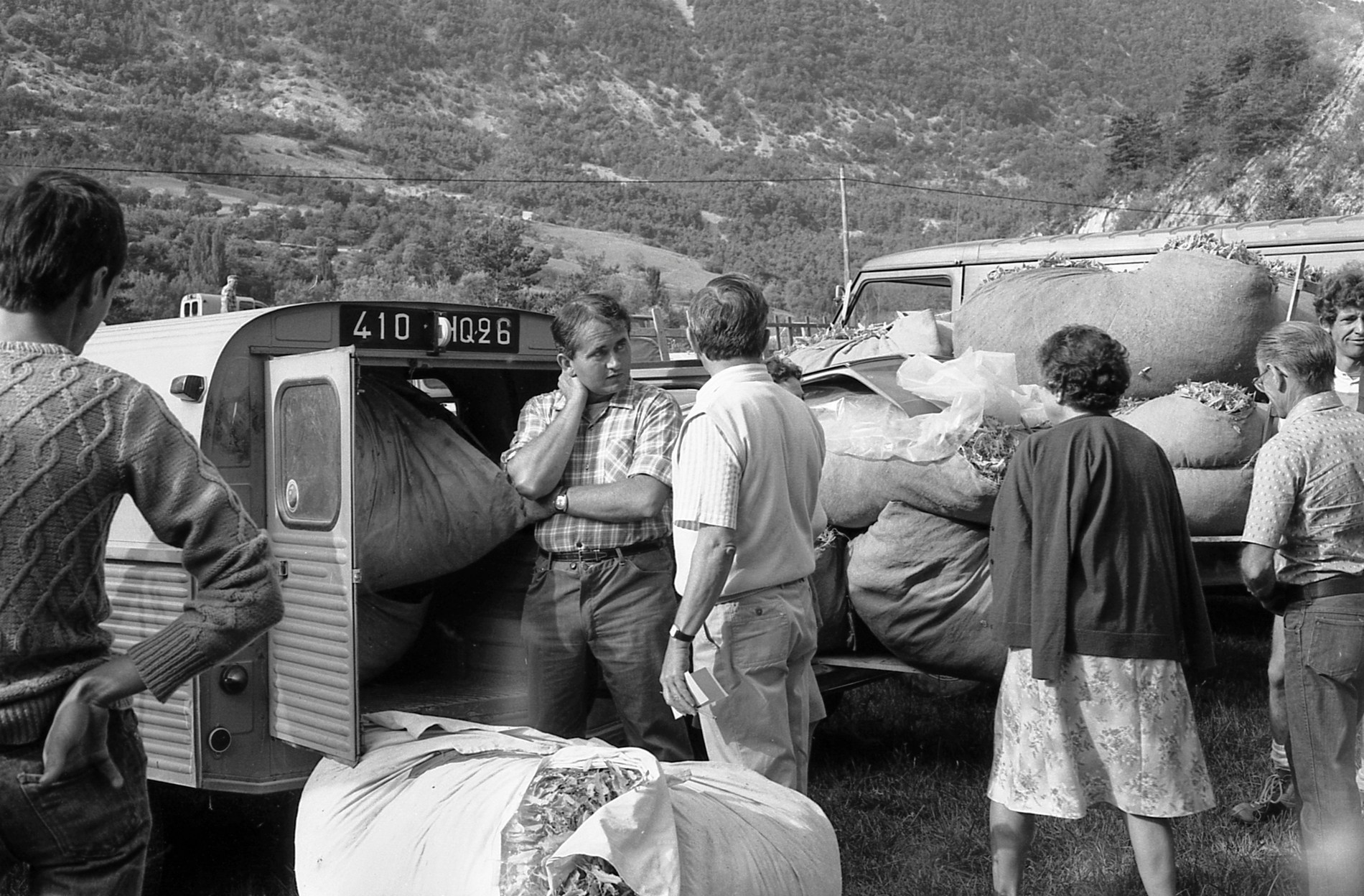

La séparation des cosses et des rames était également très minutieuse. Assis sur une caisse, on prenait les plantes en veillant à maintenir la terre du même côté, puis on enlevait les cosses qu’on classait, en fonction de leurs qualités, dans différentes caisses : une pour les beaux, une pour les fanés et une pour les beaux-fanés qui allaient servir pour la semence, et une dernière caisse pour les tout-venants, les « passis ». « On portait nos haricots à des négociants, à Mollans. Le plus gros c’était Abel Blanc, à la Fontaine », mais il y avait aussi Albert Bonnet et Abel Jouve, comme nous l’a indiqué Raymond Rossi. Les cocos étaient expédiés par le petit train vers Lyon, quai Saint-Antoine, ou à Marseille. Ils étaient conditionnés en bauges, des sacs en toile de jute ; puis, plus tard, on a utilisé des banastes avec un couvercle qu’on appelait des « mussy ». En pleine production c’est 1 ou 2 wagons par jour qui quittaient Mollans. Après l’arrêt de la ligne de chemin de fer en 1952, il a fallu aller aux marchés, d’abord celui de Vaison, puis celui de Carpentras, et même de Châteaurenard.

La célébration de la récolte ne s’accompagnait pas d’une fête, dans les années 30 ou 40, comme pour les moissons ou les vendanges.

Et nos blancs de Blanc ?

De quoi s’agit-il ? Ce sont des cocos dont les cosses sont parfaitement blanches, grosses et sans défaut et ce même avant d’être arrivés à complète maturité. D’où viennent-ils ? Je ne trahirai aucun secret en disant que c’est M. Blanc qui, étant à court de sa propre semence, en a acheté on ne sait où, à Vaison peut-être ; et il a eu des plantes toutes blanches : il était tombé sur un lot particulièrement remarquable qu’il a ensuite stabilisé d’année en année par sélection des plus belles cosses. À un moment donné il n’y avait que lui qui avait ce haricot-là. « Même pas mûrs ils sont blancs. » Et quand il arrivait sur le marché de Carpentras, les acheteurs se les disputaient. Ce haricot a la particularité de n’avoir pas de chlorophylle. Et c’est cela qui plaît. C’est un peu comme les lisses golden jaunes et les petites pommes roses et rabougries dont je vous entretiens dans l’article sur la panaille. « Il faut reconnaître que ces haricots-là n’ont pas le même goût que les autres. Notamment ils se rapprochent plus du haricot précoce que des gros », souligne Vally Laget. Certains à Mollans, rares, ont conservé et reproduisent leur ancienne semence, et proposent à une vente confidentielle des « anciens ».

Pour ma part je me mouillerai en donnant ma préférence : j’ai un penchant pour les cocos anciens, car ils ont, à mon sens, une peau plus fine et plus digeste, surtout lorsqu’on les consomme tièdes en salade, avec une lichette d’huile d’olive. Mais il est vrai qu’avec une bonne saucisse et un peu de tomate il est peut-être plus difficile de faire la différence.

Ai-je tout dit sur ces blancs de Blanc ? Pas tout à fait, mais c’est un secret…

Et comme tout secret ça doit rester secret.

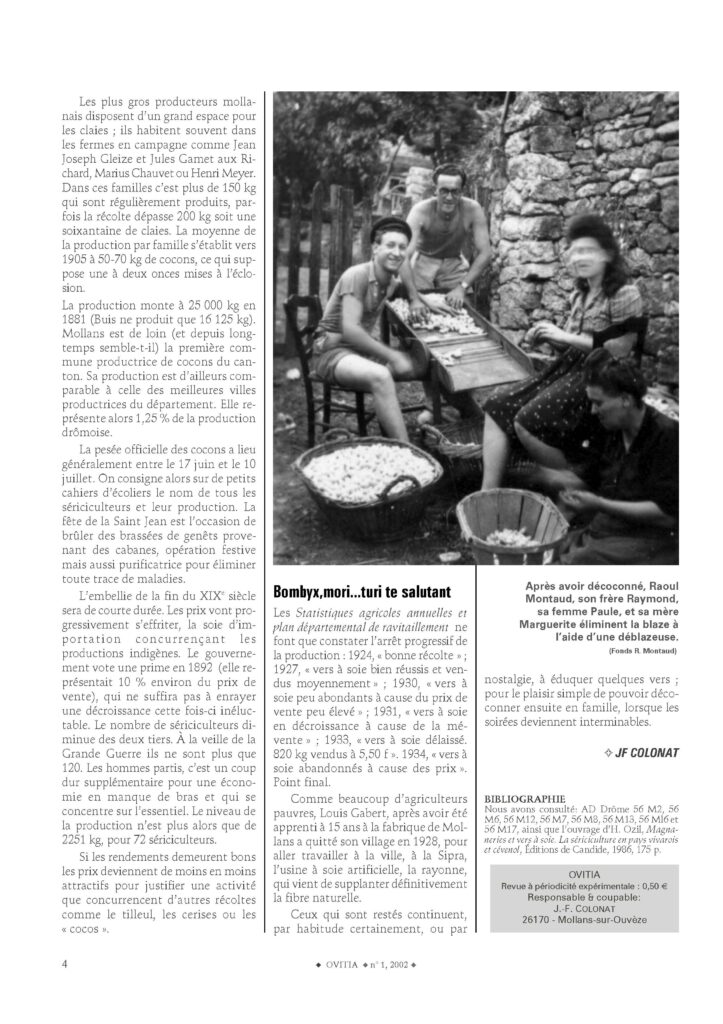

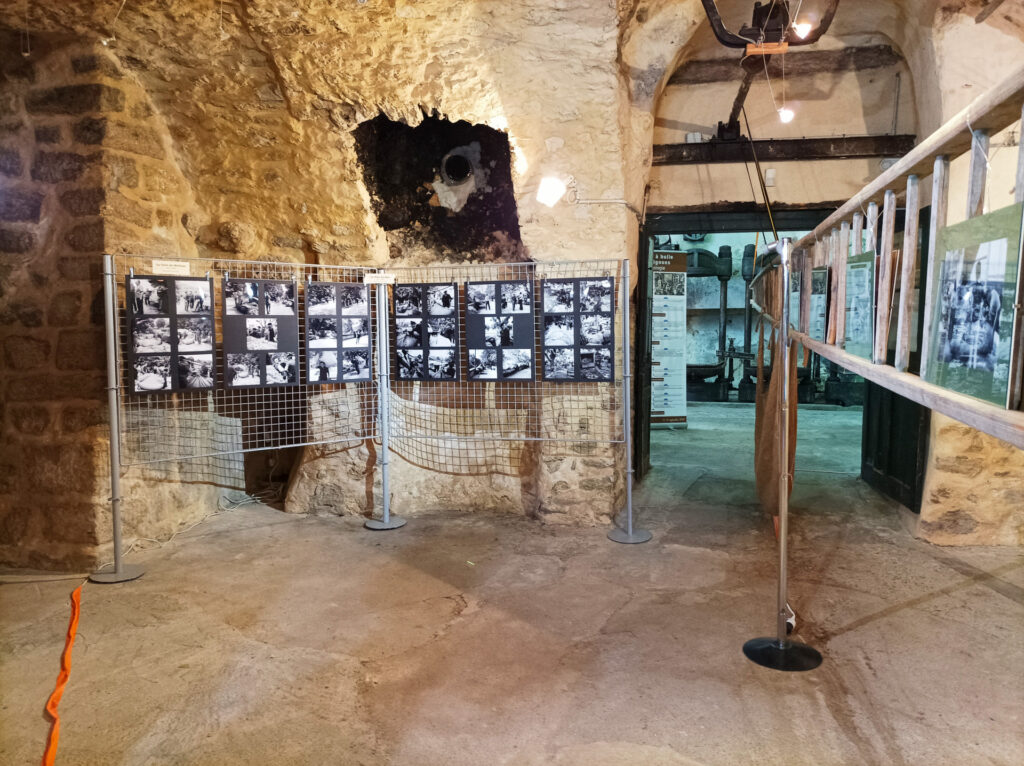

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.

), ont apprécié la beauté des lieux, sa fraicheur et surtout les belles images (57 !) que nous avaient confiées Michel Chauvet, Michel Flégon, Mireille Camadall, la famille Auragnier et Jean-François Colonat.